Segg, wat es de schönste Tid im Johr?

Wann de gollne Brahm bleiht, dat es wohr.

Wann de Hiegenrousenknospen öwwer Nacht

hemlich oppenbriäkt in ehre ganze Pracht.

Kommt, et es Pingsen,

wi goht no Blanksen.

Jo, vandage es de Kuollbiärg tau,

aidag es et, du, nu komm mä gau.

Kiek, du wäißt, eck häw jo so leiw, so geern,

Honigkauken giet et, danzen wöw wi, Deern.

In diesem Lied werden von dem Hattinger Bergarbeiterdichter Otto Wohlgemuth (1884-1965) im Jahre 1954 die Pfingstblume, der Ginster (de gollne Brahm) und der Kohlberg, die Zeche, auf dem Wege zur Kirmes in Blankenstein besungen.

Unser Zechenhaus liegt gegenüber der Burg Blankenstein an der Brockhauser Straße Nr. 126 und ist ein einmaliges Denkmal unter den bergbauhistorischen Stätten im Ruhrtal, weil hier in dieser Form kein anderes Huthaus mehr existiert.

Das Gebäude blickt auf eine 150 jährige Geschichte zurück und bewacht als „Huthaus“ das danebenliegende Stollenmundloch der Zeche. Huthäuser wurden erstmalig um 1700 im sächsischen Bergbau eingeführt. Sie waren Gebäude, in denen sich die Bergleute vor und nach der Schicht versammelten. Hier wurde auch Gezähe (Werkzeug) und Material ausgegeben und aufbewahrt. Heute würde man von Betriebs- oder Verwaltungsgebäude sprechen. Bevor aber der Stollen und das Huthaus entstanden, musste gegenüber einem „wohllöblichen Königlich Preußischen Bergamt“ in Bochum nachgewiesen werden, dass sich unter diesem Teil der Stiepeler Heimaterde abbauwürdige Kohle befand.

Bild 1: Sächsisches Bergwerk 1526 mit Huthaus und Bergschmiede

Die meisten Kohlenbergwerke waren schon vergeben. Hier lag die letzte freie Fläche in Stiepel. Am 12. März 1834 hatte der Bochumer Kaufmann Georg Cramer ein Flöz gefunden. Diesen Fund beschreibt er:

„Ungefähr 100 Lachter (ca. 200 m) südwestlich von dem Hause des Heiermann zu Stiepel am Ausgange einer in die Wiesenfläche sich mündenden Gebirgsschlucht findet sich ein neun Zoll mächtiges Steinkohlenflöz welches vor ein Paar Jahren durch Ausroden einer Buche, deren Wurzelstock noch da liegt, entblößt wurde. …

Ich mute und begehre als Seiner Königlichen Majestät Preußen meines allergnädigsten König und Herrn Bergfreies, zu einer Fundgrube und zwanzig Massen nach Westen nebst der großen Vierung halb ins Hangende nach Süden und halb ins Liegende oder nach Norden.

Ein nahe bei dem Fundpunkt blühender Ginster veranlasst mich zu der Bitte, diese Mutung unter dem Namen Pfingstblume registrieren zu lassen, mich künftig damit zu belehnen, zu vermessen und soviel wie möglich mich bei meinem Rechte stützen zu wollen.“

Schon am nächsten Tag meldete sich Johann Heinrich Haarmann aus Holthausen zusammen mit seinem Bruder, dem Schreiner Georg Haarmann, mit weiteren Funden, die sie „Neuefund“ und „Ludwig“ nannten, sodass eine Vereinigung der Funde und der damit verbundenen Rechte erfolgen musste. So kam es zum Namen „Vereinigte Pfingstblume“.

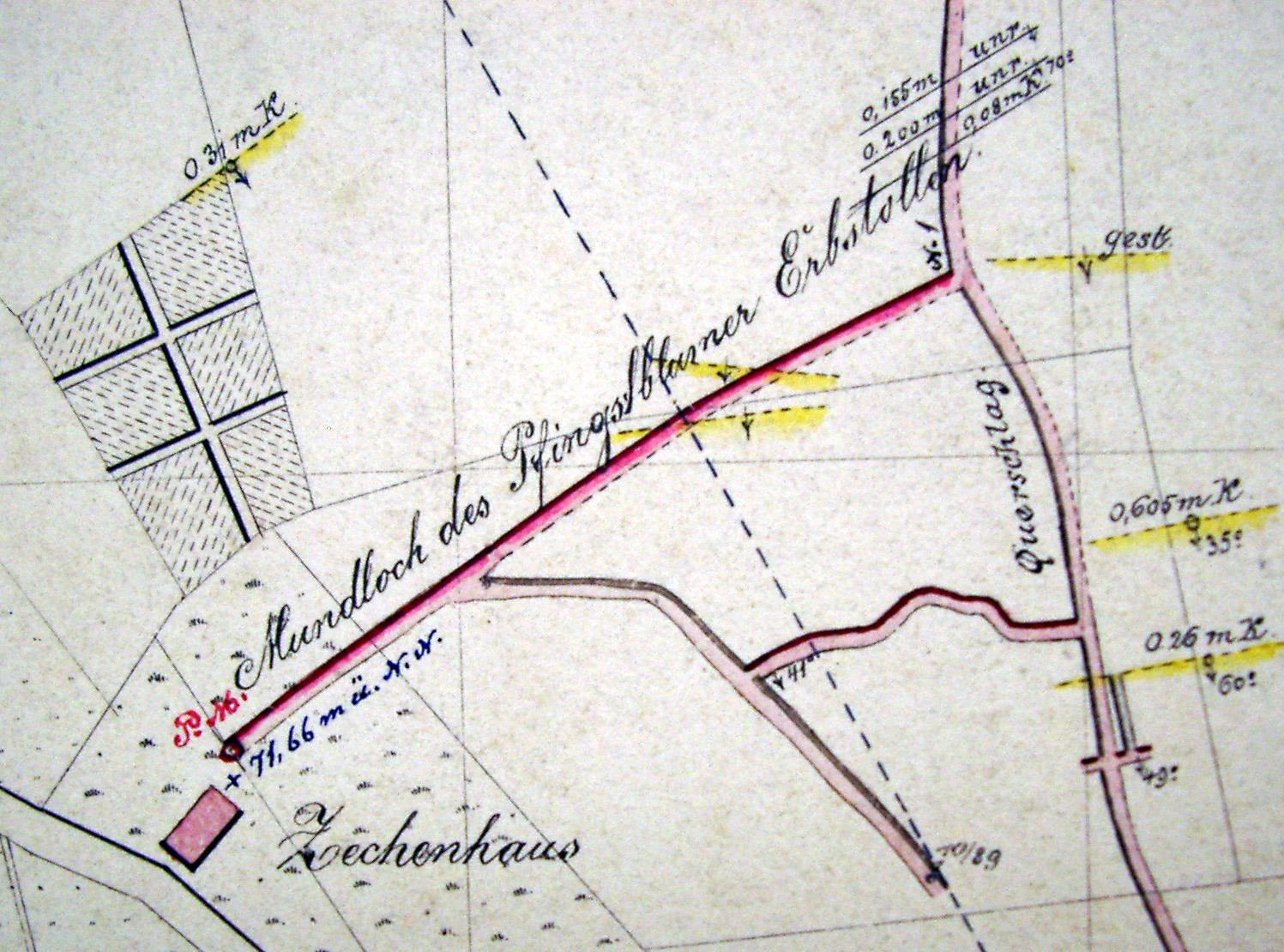

Bild 2: Die Fundpunkte in einem Ausschnitt aus dem Verleihungsriß

Durch einen zufälligen, aber falschen Fund von Neue Zufall vom 14. April 1832 durch Heinrich Große Rumberg von „Mitgottgewagt“ ergaben sich für die Verleihung der Vereinigten Pfingstblume Komplikationen und langjährige gerichtliche Streitigkeiten, die erst 1849 durch ein Urteil des königlichen Obertribunals in Berlin endgültig entschieden wurden. Die ersten Eigentümer hatten also eine lange Durststrecke zu überstehen, bis ihnen das Bergwerkseigentum am 19. 11. 1850 rechtmäßig verliehen wurde. Das Grubenfeld hatte eine Größe von 0,7774 km² mit einer Ost-West-Erstreckung von 1260 m und einer Nord-Süd-Erstreckung von 617 m.

Die 128 Kuxe (Anteile) verteilten sich auf den ersten Repräsentanten der Gewerkschaft Ver. Pfingstblume (Grubenvorsteher) Georg Cramer und seine Gewerken wie folgt:

- Georg Cramer (Kaufmann aus Bochum) 56 Kuxe

- Heinrich Haarmann gt. Drenhaus (Landwirt aus Holthausen) 35 Kuxe

- Georg Haarmann (Schreiner aus Stiepel, 1795-1876) 17 Kuxe

- Conrad Cornelius (Steiger aus Wiemelhausen) 13 Kuxe

- Friedrich Stollmann (Schmied aus Stiepel) 7 Kuxe

Bild 3: Der Lochstein von 1853 bei der Fundgrube von „Vereinigte Pfingstblume“

Es dauerte weitere 5 Jahre bis zur Inbetriebsetzung einer der letzten Stollenzeche an der Ruhr (vgl. Betriebsakte Steinkohlenzeche Pfingstblume, Oberbergamt Dortmund 4652). Man begann mit der Auffahrung des ersten Stollens westlich des Zechenhauses von 133 m Länge auf der Wiese von Schulte Kortwich, am heutigen Stollenmundloch, welches 1986 von der Stadt Bochum nach historischen Unterlagen restauriert wurde.

Bild 4: Auszug aus dem Grubenbild

Für den Stollenansatzpunkt war das Ruhr-Hochwasser zu berücksichtigen und für den Absatz der Kohle eine Eisenbahn von 800 m Länge mit 60 cm Spurweite und eine eigene Kohlenniederlage zu planen und zu bauen. Der erste Angriffsplan (Betriebsplan) für die „Ver. Pfingstblume“ vom 22. August 1855 enthält folgende Kostenaufstellung:

- für ein Huthaus 150 Taler

- Löhne der Bergleute 4 Mann a 15 Taler pro Monat 180 Taler

- Schmiedekosten nebst Utensilien pro Monat 20 Taler 60 Taler

- Holzkosten pro Monat 25 Taler 75 Taler

- fixierte Löhne pro Monat 25 Taler 75 Taler

- für sonstige Ausgaben 100 Taler

Summe 640 Taler

Im Jahre 1855 waren für den Bau eines „Huthauses“ 150 Taler geplant. Der Wert des Hauses entsprach also 10 Monatslöhnen. Nach Tenfelde S. 603 (Tenfelde, Klaus: Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert , 1977) betrug 1853 der Jahreslohn 436 Mark und der Schichtlohn 1,78 Mark. Heute liegt der Durchschnittslohn bei etwa 15 Euro/Stunde (allerdings mit ca. 50 % Abgaben), der Monatslohn also für 160 Wochenstunden bei 2400 Euro. Das Huthaus hat also nach heutigem Wert etwa 24000 Euro gekostet.

Über die weiteren Fortschritte heißt es 1857 in der Betriebsakte: „Wohl aber ist ein Huthaus auf der Stollenhalde erbaut.“Dagegen verliefen die bergmännischen Arbeiten sehr schleppend, da das Gebirge stark gestört und wenig standhaft war. Bei den weiteren Arbeiten wurden zwar dünne Kohlenflöze angetroffen, die aber nicht bauwürdig waren. Das Bergwerk wurde 1859 eingestellt und erst 1862 mit Erfolg wieder aufgenommen und weiter ausgebaut.

Die erste Kohle wurde im Jahre 1863 gefördert in den gering mächtigen Esskohleflözen mit Flöz 3 = Girondelle 3 (45 cm Kohle) und Flöz 2 = Girondelle 4 (55 cm Kohle einchl.12 cm Berge). Die erste Generation der Gewerken hatte zu dieser Zeit entweder aufgegeben oder war verstorben. Unter den Grubenvorständen finden wir in der Berechtsamsakte folgende Namen:

1834 – 1859 Kaufmann Georg Cramer aus Bochum

1859 – 1862 Theodor Cramer

1862 – 1876 Gutsbesitzer Carl Ueberhorst aus Welper

1889 – 1890 Amtmann Friedrich Knippschild aus Hagen

1890 Wilhelm Gosekuhl

1893 Brauereibesitzer Kiecker aus Bickern bei Bochum (heute Wanne)

1894 – 1906 Hermann Freudenberg aus Bochum

Betriebsführer waren:

1855 Steiger Wilhelm Helmich

1862 Ludwig Lange

1862 Schichtmeister August Haarmann

1891 Bandmann: Fahrhauer August Wallbruch

Die Förderung schwankte zwischen 100 und 600 Tonnen pro Jahr, die Anzahl der Beschäftigten lag zwischen 3 und 18 Bergleuten. Das Bergwerk wurde im Jahre 1893 endgültig stillgelegt. Im Jahre 1919 bekam das Bergwerk noch einmal einen neuen Eigentümer, der aber mit diesem Objekt wohl nur spekulieren wollte. Auf jeden Fall kam es nicht mehr zur Wiederaufnahme des Betriebes.

Im Zechenhaus lebte seit 1920 Wilhelm Haarmann mit seiner Frau Alwine und 8 Kindern. Das Haus gehörte dem Landwirt Schulte Kortwig, der es 1965 an die Stadt Bochum verkaufte. Nach dem Tode von Wilhelm Haarmann im Jahre 1963 wohnte hier sein Sohn Paul Haarmann mit seiner Frau Auguste geb. Fischbach bis 2002.

Bild 5: Schlägel und Eisen

Die kurze Geschichte des Bergwerks lässt erkennen, welcher Ideenreichtum und kameradschaftlicher Geist notwendig waren, um mit den Schwierigkeiten fertig zu werden und das Werk zum Erfolg zu führen. So lässt sich auch für die „Zeche „Ver. Pfingstblume“ die alte bergmännische Erfahrung bestätigen:

Bergbau ist nicht eines Mannes Sache

sondern jedermanns Sache.

Autor: Klaus Eichholz

Schreibe einen Kommentar