Friedrichstal

Gahlenscher Kohlenweg

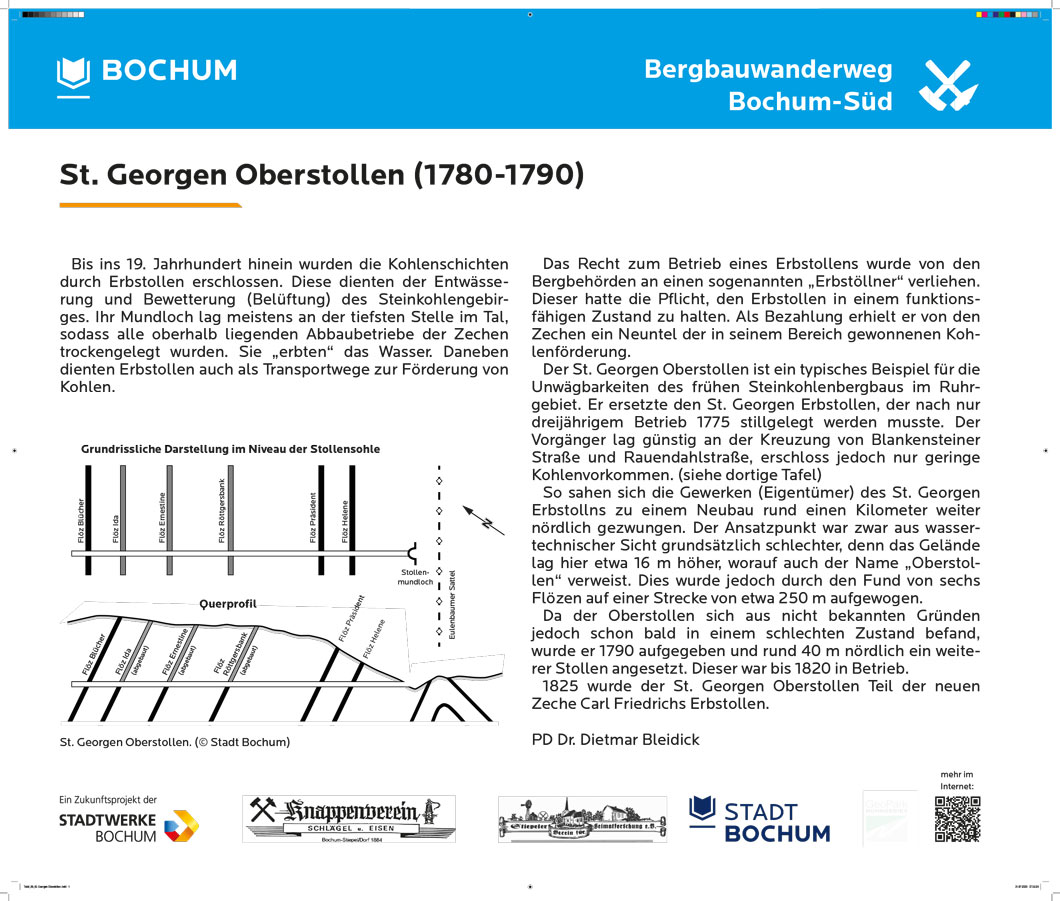

Der Gahlensche Kohlenweg gilt neben den alten Königswegen als eine der ersten befestigten Straßen und erste Nord – Süderschließung unserer Region. Von den ehemaligen Zechen Preußisch Zepter (Königlicher Kohlberg) und Friedrich(Müser’s Kohlberg) nahe des einzigen noch im Ruhrgebiet existierenden aus Ruhrsandstein gebauten Malakowturmes der ehemaligen Zeche Friedrich, später Brockhauser Tiefbau im Friedrichstal ausgehend , führte er auf einer Länge von ca. 30 km zunächst über die Nachtigallstraße, die Krockhausstraße die Kemnader Straße über Weitmar, Hamme nach Eickel, über die Emscher bei Crange und dann in Richtung Buer und Polsum zur Lippe. 1767 wurde dort in Gahlen , einem Ortsteil der Gemeinde Schermbeck im heutigen Kreis Wesel das „Kohlhaus“ errichtet. Es diente zur Verwaltung der Transportbetriebes auf der Lippe und als Wohnhaus für die Beamten. Das Kohlhaus wurde in der Erweiterungsphase des Datteln-Hamm Kanals um den Wesel-Datteln-Kanal (Lippe Seitenkanal) abgerissen.

Heute zeigt eine Stele aus Stahl den ehemaligen Standplatz des Hauses an und symbolisiert die damalige Schnittstelle zwischen Land- und Wassertransportweg für Kohle und Industriegüter zum Rhein hin.

Da sich die Schiffbarmachung der Ruhr verzögert hatte und der Kohleabsatz der Zechen im Bochumer Süden gefördert werden sollte, stellte der Blankensteiner Lehrer und spätere Berggeschworenen Johann Wilhelm Müser 1765 das Projekt eines Kohlenweges von Stiepel zur Lippe vor. [Read more…] about Gahlenscher Kohlenweg

Kleinzeche Haunert

Der Betrieb der Mitte des 20.Jahrhunderts neu gegründeten Kleinzeche Haunert war gewissermaßen eine Renaissance und ließ die Erinnerung an de 200 Jahre alten Stollenbergbaues im Friedrichstal wieder aufleben.

In den Anfängen des Kohlebergbaus unserer Gegend wurde die Kohle hauptsächlich in sogenannten Pingen d.h. von der Oberfläche her gegrabenen Kuhlen abgebaut. Anzeiger für ein Kohlevorkommen waren dabei nicht selten dunkle Maulwurfshaufen, die die zur Oberfläche weicher werdende Kohle anzeigten. Aber auch beim Ackerbau stieß man auf die an der Oberfläche ausbeißenden Flöze und konnte dann die Kohle leicht bis zu einer geringen Tiefe durch Abgraben abbauen. Hier war der Begriff Kohlen graben noch richtig. Der Abbau wurde dann in der Regel aufgegeben, wenn die Grube mit Wasser vollgelaufen war und das erforderlich werdende Wasserschöpfen nicht mehr lohnte.

Nicht selten fand sich in der Nähe die nächste günstige Gelegenheit, Kohle ohne größeren Einsatz von technischen Hilfsmitteln abzugraben.

Schwengelpumpen zur Entwässerung sind dabei wohl eher selten zum Einsatz gekommen.

Im Stiepeler Raum kommen die oberflächennäheren Flöze hauptsächlich in steiler oder halbsteiler Lagerung vor. Da Stiepels Landschaft durch relativ viele Täler und Abhänge geprägt ist, ging man spätestens im 17. Jhdt. zum Stollenbergbau über. Dieser hatte den Vorteil, dass der Zugang zur Kohle von der Hangseite her erfolgen konnte, die anstehende Kohle dann bei leicht ansteigendem Gefälle der Stollensohle dem Flöz folgend abgebaut werden konnte und das anstehende Wasser dabei leicht über die Stollensohle abfloss. Diese Eigenschaft machten sich dann auch die Erbstollen zu nutze, deren hauptsächlicher Zweck die Aufnahme von Grubenwasser und teilweise auch die Bewetterung höhergelegener Grubenbauten war.

Mit dieser Methode konnte aber nur Kohle abgebaut werden, die oberhalb der Stollensohle und des Stollenmundloches lagerte, so dass viele Stollen nach relativ kurzer Zeit mangels förderwürdiger und erreichbarer Kohle den Betrieb einstellen mussten.

Die Einführung der Dampfmaschine und der mit Dampfkraft betriebenen Pumpen erlaubte das Durchstoßen der Mergelschicht und die industrielle Kohlegewinnung im Tiefbauverfahren, die gleichzeitig den Anfang der Mitte des 19.Jhdts. einsetzenden rasanten Entwicklung des Ruhrgebietes zu der für Deutschland bis in die 50er Jahre wichtigsten Industrieregion bedeutete. Die Industrieregion des Rhein-/ Maingebietes erlangte ihre Bedeutung erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das Ruhrgebiet bildete mit seinen Industriebereichen Kohle, Stahl und Chemie lange Zeit das Herzstück der industriellen Produktion in Deutschland, wobei Stiepel seinen sehr bescheidenen Anteil geleistet hat. Das nachgewiesene und vermutete Rohstoffvorkommen an Kohle und Eisenstein auf Stiepeler Gebiet war wesentlicher Faktor bei der Entscheidung, die Henrichshütte auf der gegenüberliegenden Ruhrseite auf dem Gelände des Hauses Bruch anzusiedeln. Die zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Produktion errichtete Kosterbrücke verdankt ihren Bau der dringenden Forderung nach einem wirtschaftlichen und leistungsfähigen Rohstofftransport über die Ruhr, der mit einer Fähre auf Dauer nicht zu gewährleisten war. Zwar stand schon kurz nach Aufnahme der Produktion die Forderung nach einer Eisenbahnverbindung im Raum, aber die löste das Problem der Zulieferung Eisenstein von den der Henrichshütte gehörenden Felder Müsen IV – X und den Kohlezulieferungen aus dem Friedrichstal und dem Rauendahl auch nicht und ging zudem wesentlich später in Betrieb. Heute gehört die Kosterbrücke neben der Kemnader Brücke zu den beiden wichtigen Bochumer Nord-Süd-Verbindungen, die die Ruhr zum Ennepe-Ruhr-Kreis hin queren.

Diese Entwicklung zur mechanisierten Förderung, der höher werdende Investitionsdruck, die zunehmende Nordwanderung der Kohlegewinnung und der damit wachsende Zwang zu äußerster Wirtschaftlichkeit führte schon Mitte der 20er Jahre des 20. Jhdts. dazu, dass selbst die beiden größten Stiepeler Zechen (Gibraltar und Carl Friedrich Erbstollen), die einen wesentlichen Anteil an den Steuereinnahmen der Gemeinde Stiepel leisteten, aus wirtschaftlichen Gründen ihren Betrieb einstellten und damit ein Loch in die Gemeindekasse rissen, dass den Herren der Gemeindevertretung den Schweiß auf die Stirn trieben

Die verbliebenen Bergbaubetriebe auf Stiepeler Gebiet befanden sich bis auf sehr wenige Ausnahmen in privater Hand und sicherten ihren Absatz teilweise mit Lieferverträgen mit größeren Unternehmen, wie z.B. der im Besitz der Familie Munkenbeck befindlichen Kleinzeche „Mitgottgewagt“, die vertraglich mit Haniel verbunden war.

Erst die enorme Kohlenachfrage nach dem zweiten Weltkrieg ließ wieder Kleinbetriebe, die sogenannten „Pütts eimerweise“, wie Pilze aus dem Boden schießen.

Zu Ihnen gehörte auch die Kleinzeche Haunert im Friedrichstal direkt am Beginn des alten Gahlenschen Kohlenweges und neben dem Malakowturm Brockhauser Tiefbau gelegen.

In unmittelbarer Nähe sind die zu dem Zeitpunkt schon lange stillgelegten Zechen Preußisch Szepter, Friedrich, St. Georgen Oberstollen Maschinenschacht Carl Friedrich Erbstollen zu finden

Die Entwicklung des Zechensterbens endete in Stiepel dann 1967 mit der Schließung der Zeche Küper & Kaeseberg.

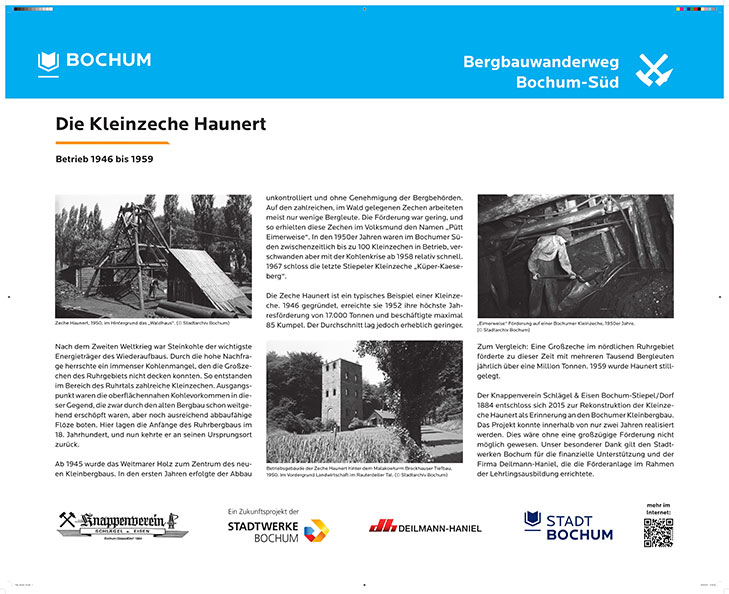

Auf einem von der GBAG (Gelsenkirchener Bergbau AG) gepachteten und der Zeche Friedliche Nachbar zugehörigen Feld nahm Bernhard Haunert, dessen Name der Betrieb später trug, 1946 die Förderung unter dem Namen „Westerbergstollen“ auf.

Die maximale Förderleistung ist im Jahre 1952 mit 17.132 to, also einer im Vergleich zu den seinerzeit in Betrieb befindlichen Großzechen vernachlässigbaren Menge, verzeichnet.

Die Umbenennung der Zeche von Westerbergstollen in Haunert erfolgte dann im Jahre 1955. Die in der verbleibenden Betriebszeit erreichte jährliche Fördermenge betrug in der Spitze mit ca. 11.000 to gerade mal 2/3 der Rekordmenge des Jahres 1952.

Das Betreiben dieses Bergwerkes ist wohl ein deutliches Zeichen für die kriegsfolgenbedingte Energieknappheit und die dem Bedarf entsprechend unzureichenden verfügbaren Förderkapazitäten der Großzechen. Die neu entstandenen Kleinzechen allgemein halfen über einen gewissen Zeitraum den offenen Bedarf zu decken, hatten aber mit den relativ schnell wachsenden Fördermengen der großen Tiefbauanlagen im Ruhrgebiet und an der Saar keine Zukunft.

So hatte mit dem in den 50er Jahren deutschlandweit verstärkt einsetzenden Zechensterben dann auch das Glöcklein für die Kleinzeche Haunert, gegründet als Westerbergstollen, geschlagen.

Die Schließung erfolgte endgültig am 31. Januar 1959.

Heute liegt die ehemalige Zeche Haunert im Grubenfeld der Zeche Prinzregent.

Eigentümerin des Grubenfeldes ist die Rechtsnachfolgerin E.ON AG in Essen

Die oberirdische Fördereinrichtung der Kleinzeche (mit Fördergerüst und Haspelbude) wurde im Jahre 2017 auf Initiative des Knappenvereins Schlägel & Eisen, Bochum-Stiepel Dorf 1884 unter Leitung von Dr. Rainer Dickhut nach vorliegenden Fotos rekonstruiert, von Lehrlingen der Firma Deilmann Haniel nachgebaut und nahe des Malakowturmes Brockhauser Tiefbau errichtet.

Im Friedrichstal kann damit Bergbaugeschichte vom Stollenbetrieb auf Erz und Kohle bis zum beginnenden Tiefbau, eine typische Kleinzeche des Nachkriegsbergbaues sowie der Einsatz von Kohletransportmitteln (Pferdekraft, Dampfhaspel, Dampflokomotive, Kohlenwagen) und Transportwege anhand von Informationstafeln nachvollzogen werden.

Nachbau der Kleinzeche Haunert, 2017 © Wilhelm Hensing

Quelle der betriebsspezifischen Daten: Bochumer Zechen, Manfred Bähr, 2012

Am Bliestollen

An der Grenze nach Sundern und Weitmar finden wir eine Sackgasse. Sie ist zwar nur ein paar hundert Meter lang ist, ihre Namensfindung verrät aber einiges über die Geschichte des Bergbaus in Stiepel: die Straße „Am Bliestollen“