Mit einem Alter von 149 Jahren (Stand: 2024) ist das Haus Nettelbeck heute die älteste ohne Unterbrechung bestehende und von derselben Familie betriebene Gastwirtschaft Stiepels und wohl auch Bochums. [Read more…] about Nettelbeck (Am Varenholt 96)

Stiepel

Königshof (Gathmann, Haarstraße 21)

Die Gastwirtschaft „Königshof“ an der Haarstraße, die Anfang 1995 geschlossen wurde, war vielen eher unter dem Namen der Eigentümer Gathmann geläufig. Der ursprüngliche, spätestens seit dem 17. Jahrhundert nachweisbare Hof- und Familienname war aber König. Nach der Heirat der letzten weiblichen Hoferbin Anna Catharina König (*1783) mit Conrad Heinrich Große-Munkenbeck (*1777) ist „König“ zwar als Familienname verschwunden, er lebt aber insbesondere in der Straßenbezeichnung „Im Königsbusch“ weiter. Im Zuge der sogenannten Markenteilung des Jahres 1786 wurde der ehemals gemeinschaftlich genutzte Stiepeler Wald einzelnen Höfen zugeordnet. So erhielt beispielsweise der benachbarte Hof Haarmann einen Teil des Waldes, der „Haarmanns Busch“ genannt wurde. Der Hof König erhielt einen Teil, der entsprechend „Königs Busch“ war. Bis zur Einführung der Straßennamen in Stiepel im Jahr 1909 hat der alte Hofname König offensichtlich überlebt, denn die damaligen Gemeindeväter hatten für den Weg von der Haarstraße hinunter zur Straße Im Haarmannsbusch den Namen „Königstraße“ vergeben. Im Zuge der Eingemeindung nach Bochum im Jahr 1929 wurde der Name geändert in „Im Königsbusch“. Das oben genannte Ehepaar König/Munkenbeck hat den Hof nur kurz selber betrieben, er wurde etliche Jahre verpachtet und schließlich verkauft. So gelangte der Hof im Jahr 1840 in den Besitz des aus Stiepel Dorf stammenden Bergschmieds Johann Friedrich Gathmann (*1811) und seiner Ehefrau Maria Catharina (*1816).

Pflug der Schmiede Gathmann, Foto an der Haarstraße

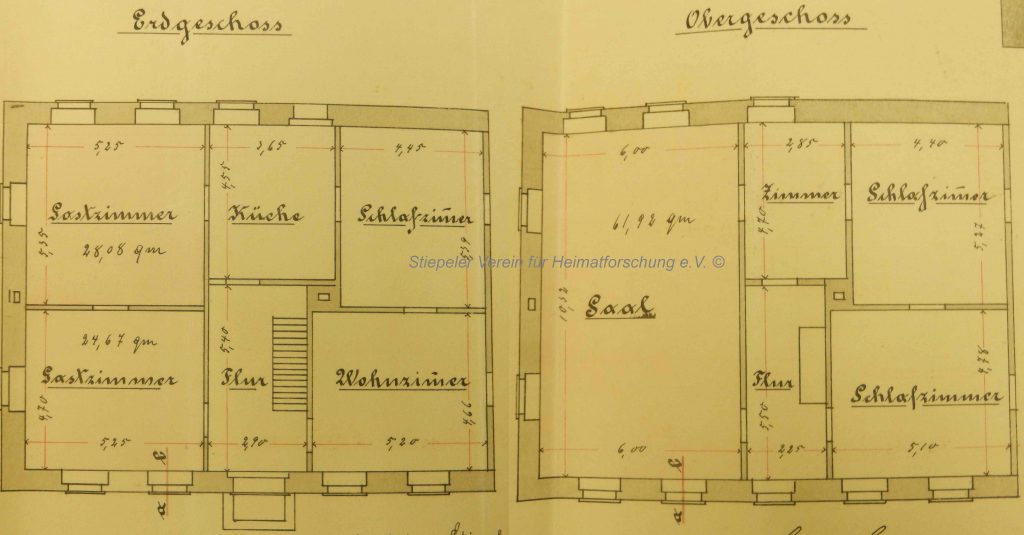

Die relativ kleine Landwirtschaft war nur ein Nebenerwerb, hauptsächlich betrieb dieser erste Gathmann auf seinem Hof eine Schmiede. Diese war über die Generationen hinweg auch immer der Haupterwerb. In der zweiten Generation wurde die Schmiede deutlich erweitert. Friedrich Gathmann (*1837) hat in Aachen Maschinenbau studiert und im Jahr 1865 an der Haarstraße seine „Fabrik und Lager landwirthschaftlicher Maschinen“ gegründet. Es wurden zum Beispiel Pflüge, Eggen und Jauchepumpen hergestellt. Nach einem Brand der Hofgebäude im Jahr 1860 wurde das Wohnhaus 1867 wieder aufgebaut. Als drittes Standbein hat Friedrich Gathmann in diesem Jahr eine kleine Gastwirtschaft gegründet. Im Erdgeschoss des neuen Wohnhauses wurden zwei Zimmer als Gasträume genutzt, im Obergeschoss war, wie in vielen Gastwirtschaften zu jener Zeit, ein kleiner Saal. Für die Benennung der Gastwirtschaft wurde der ursprüngliche und historische Hofname herangezogen: Königshof.

Königshof, Grundriss zum Konzessionsantrag 1898

Dessen Sohn Gustav Friedrich Gathmann (*1865) hat den Betrieb im Jahr 1898 übernommen, dessen Konzession für den Betrieb einer Schankwirtschaft datiert auf den 7. März dieses Jahres. Seine Ehefrau Emma geb. Best (*1872) hat eine Gartenwirtschaft anlegen lassen, die bis zum Beginn des 2. Weltkriegs an den Sonntagen im Sommer gut besucht war. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sie bis in die 1950er Jahre nur genutzt, wenn an der Katholischen Kirche (heute das Kloster am Varenholt) die Eichsfelder-Wallfahrt stattfand. Dann verteilten sich regelrechte Massen an Pilgern auf die umliegenden Gastwirtschaften.

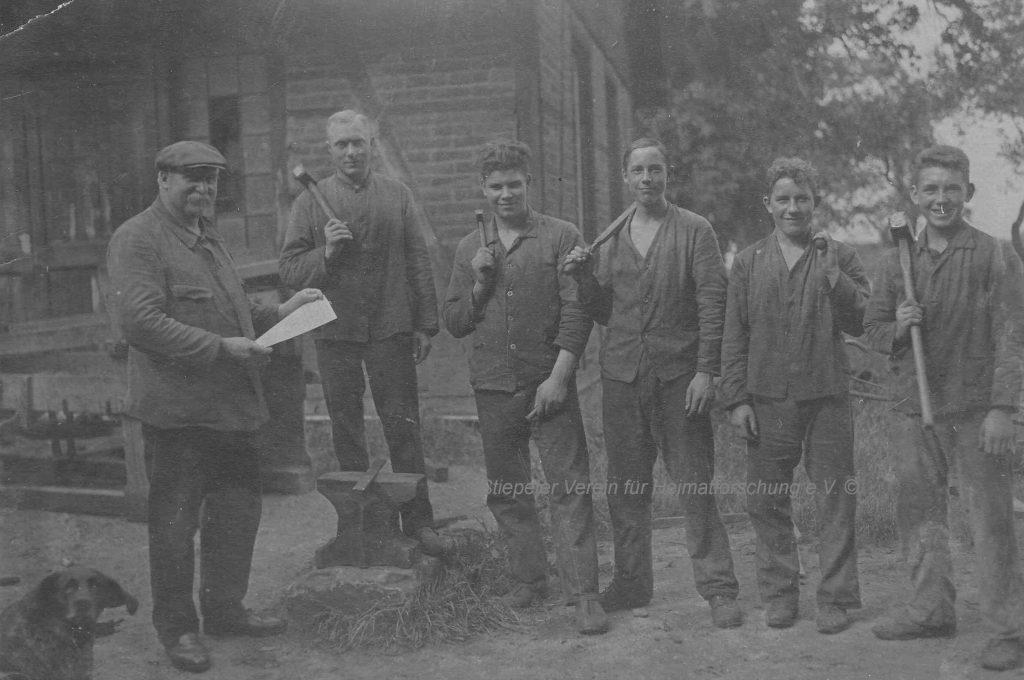

Vater und Sohn Gathmann mit Gesellen vor der Schmiede, 1920er Jahre

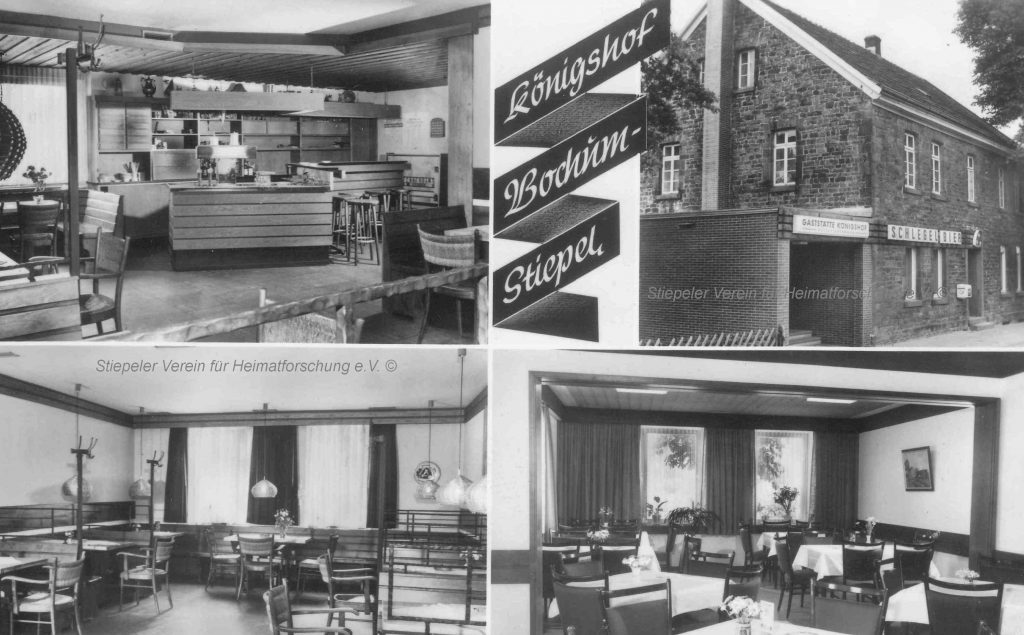

Im Jahr 1930 wurde der Betrieb an die nächste Generation weitergegeben: Gustav Gathmann (*1901) hat neben der Schmiede noch etwas Land- und die Gastwirtschaft betrieben. Zur Landwirtschaft gehörten Kühe und Schweine sowie ein Pferd, das zum Transport der Schmiede-Produkte benötigt wurde. Auch war er nicht nur Schmied, sondern hat sich zusätzlich zum Feinmechaniker ausbilden lassen und Verkauf und Reparatur von Naumann-Nähmaschinen (Dresden) angeboten. Dieses Zusatzgeschäft war eine ausgesprochene Winterarbeit, wenn es in der landwirtschaftlich orientierten Schmiede ruhiger zuging. Nach dem Tod von Gustav Gathmann im Jahr 1959 wurde die Landwirtschaft aufgegeben, der Sohn, der wiederum Gustav (*1929) hieß, hat sich auf die Schmiede und die Gastwirtschaft konzentriert. Nach der Hochzeit 1964 mit Ilse, geb. Rost wurde die Gastwirtschaft im Jahr 1967 umgebaut und erweitert. Erst nach diesem Umbau wurde aus der Gastwirtschaft ein „richtiges“ Restaurant.

Königshof, Postkarte 1967

Gustav Gathmann hat dann noch zehn Jahre lang beide beruflichen Standbeine gehabt, bis die Schmiede im Jahr 1977 verpachtet wurde und er sich ganz auf die Arbeit als Koch konzentrierte. Seine Frau Ilse war für die Theke zuständig. Nach dem Tod von Gustav Gathmann Ende 1993 wurde der Betrieb der Gastwirtschaft in der Folge eingestellt. Nach dem Auslaufen des Pachtvertrages für die Schmiede wird diese seit 2005 vom Sohn Gisbert (*1971) als „Werkstatt und Vertrieb von Kommunal-, Forst- und Gartentechnik“ betrieben.

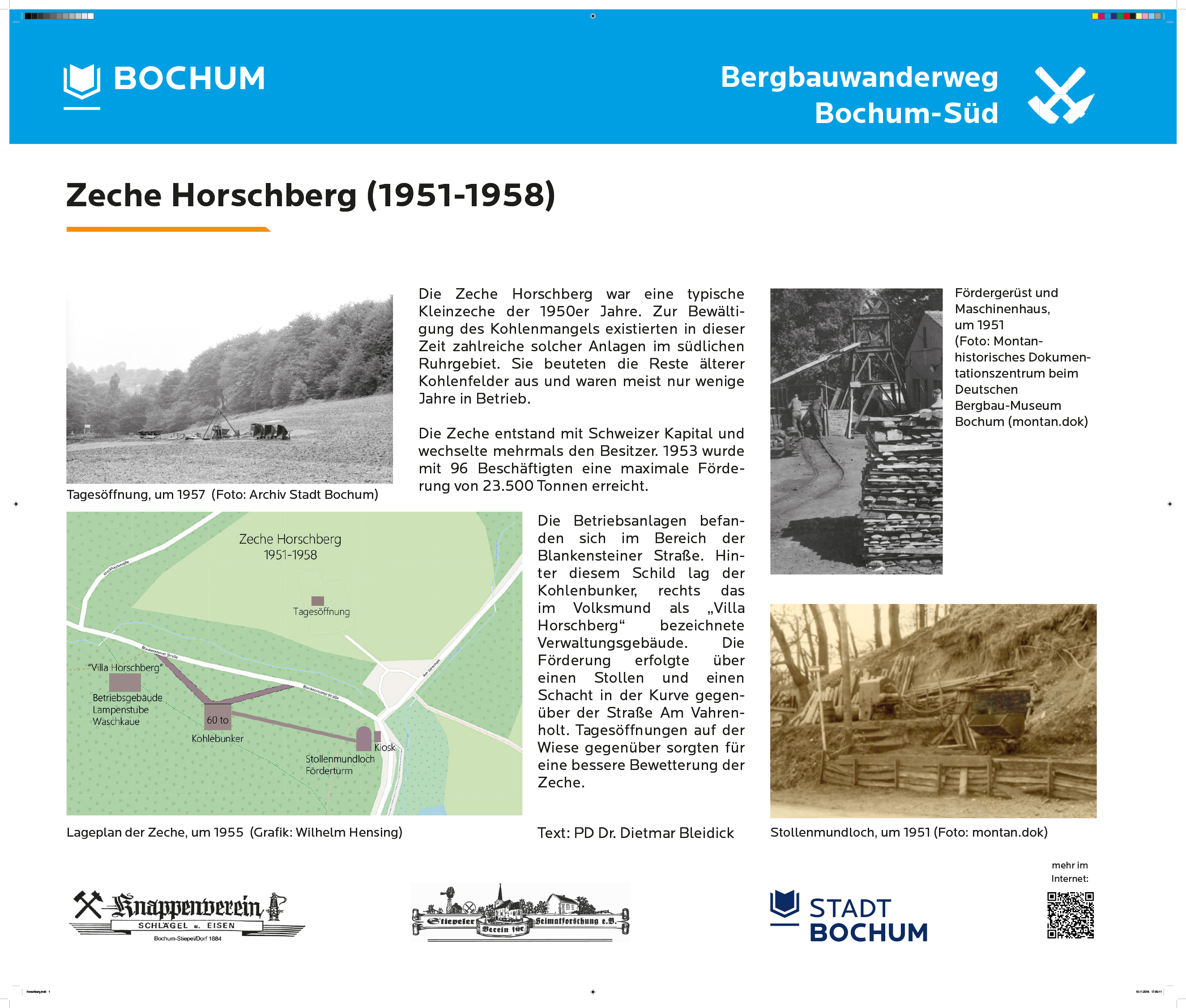

Horschberg

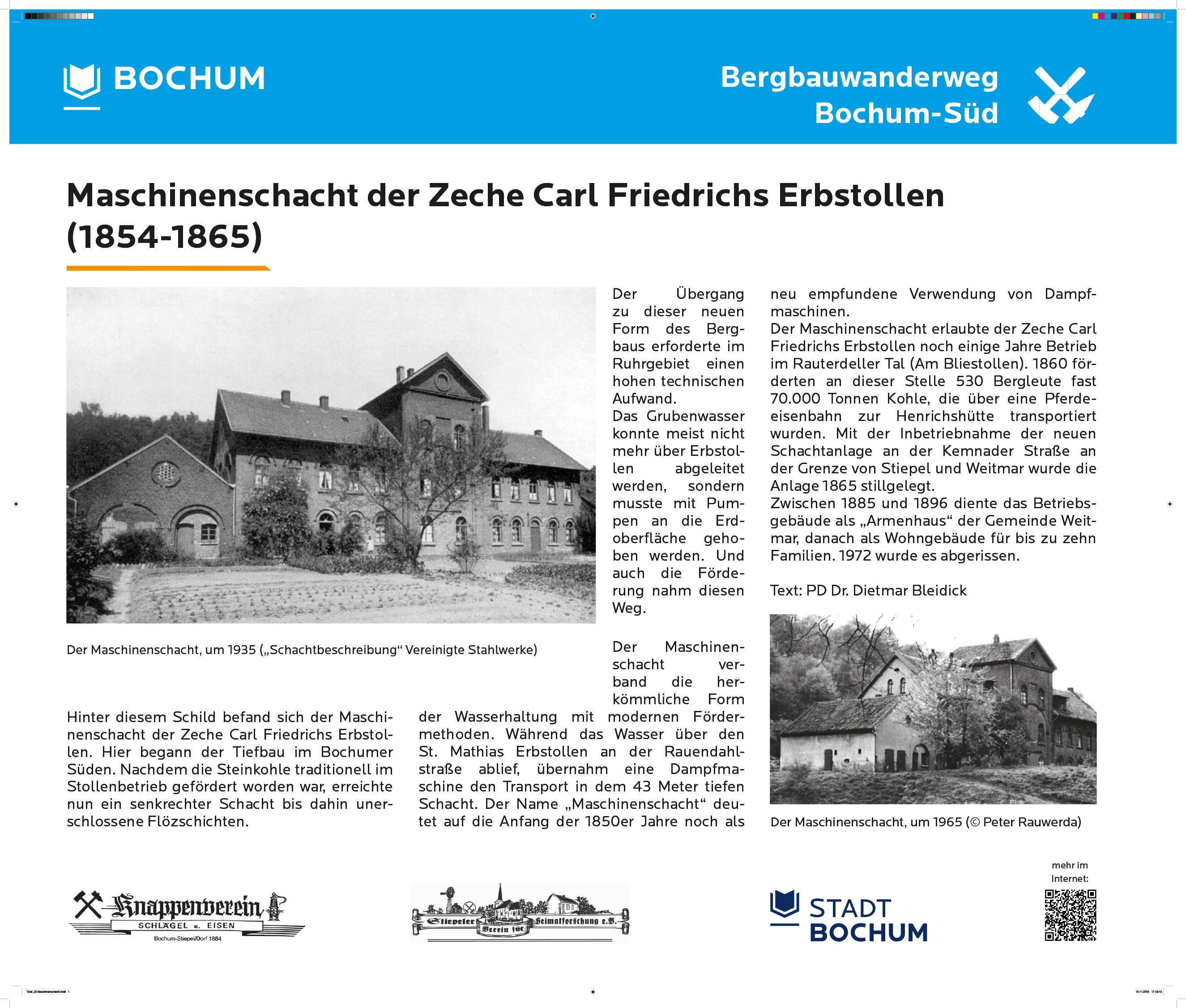

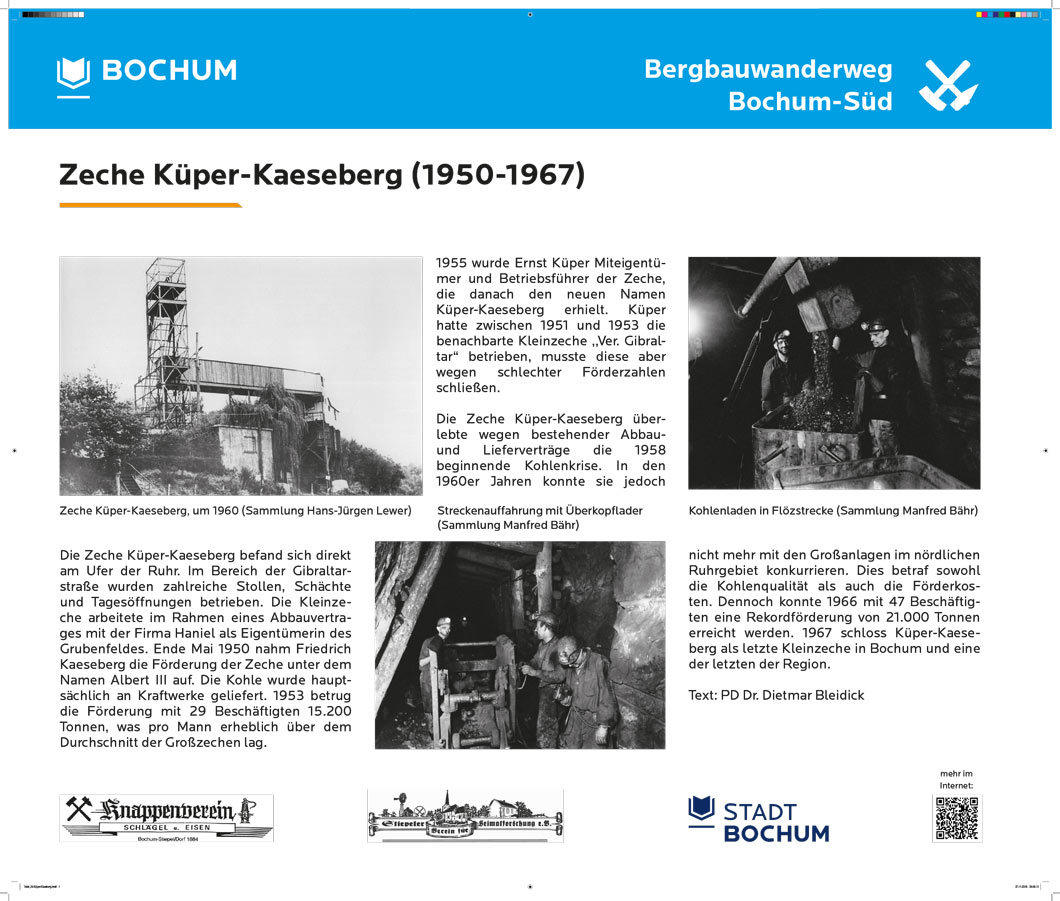

Maschinenschacht der Zeche Carl Friedrich Erbstollen

Carl Friedrich Erbstollen

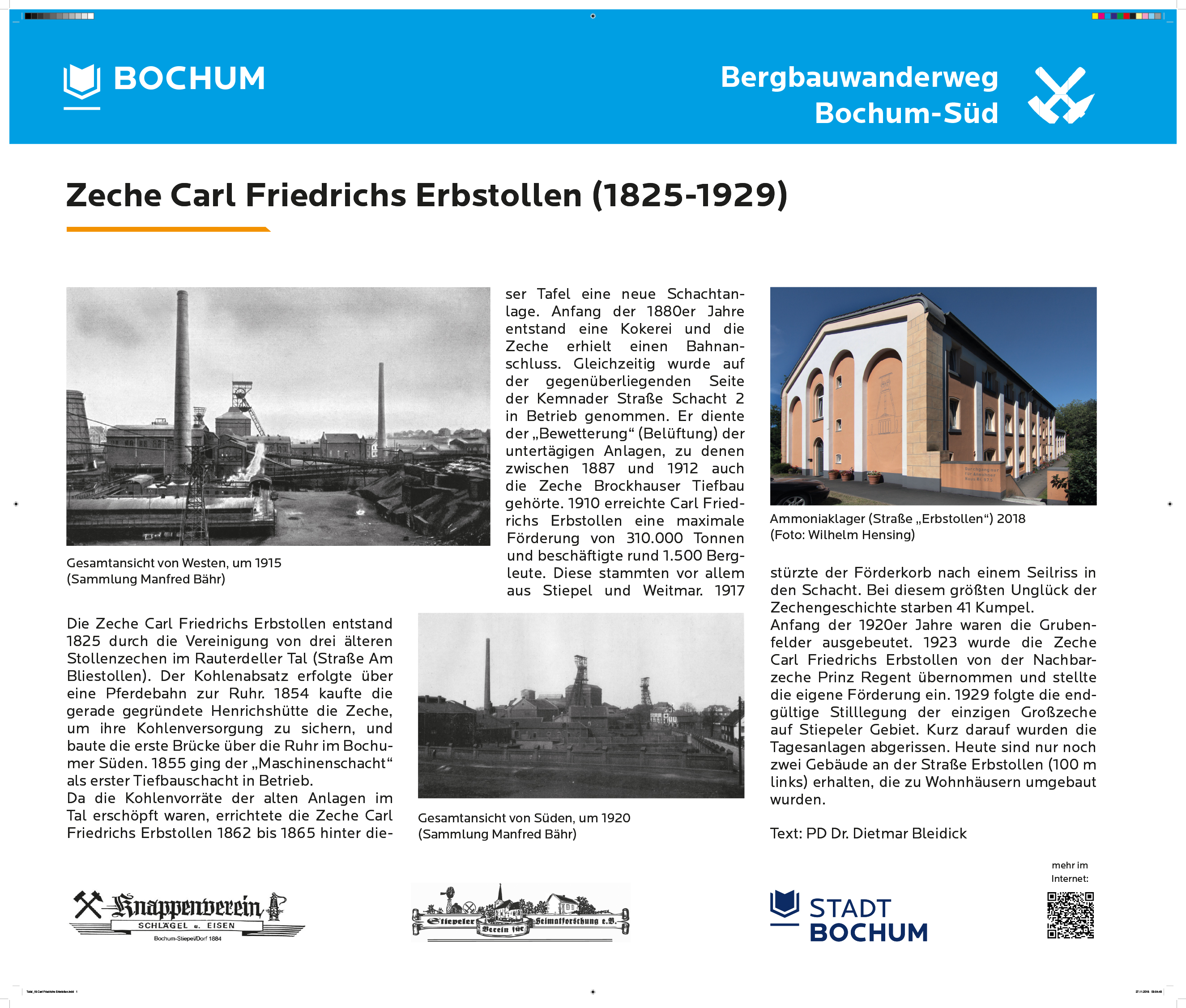

Carl Friedrich Erbstollen

1825 – 1929

Carl- Friedrich*s Erbstolln

Im Jahre 1825 wurden die drei Stollenbetriebe

- St. Georgen-Erbstollen Anteil 35 % (1773 erste Auffahrung (170 m) mit konsolidierten Berechtsamen von St. Georgen Oberstollen, Theodor und Haarmannsbank)

- Sternberg Anteil 60 %

- Haarmannsbanck Anteil 5 %

unter dem Namen Carl-Friedrich’s Erbstolln konsolidiert (in der Folge CFE genannt).

Die Hauptgewerken waren dabei die Blankensteiner Kaufmannsfamilie Gethmann, deren Anteil am consolidierten Werk 42 Anteile betrug und mit 11 Anteilen der Leutnant Ludwig von Elverfeldt.

Die restlichen 28 Gewerken hielten in der überwiegenden Mehrheit nicht viel mehr als 1 Anteil, sahen aber in der Zusammenlegung der schon über Jahre ausgebeuteten oder schon länger stillliegenden Stollenbetriebe bessere Gewinnchancen als bei weiterem Solobetrieb, der weitere Investitionen erfordert hätte, um rentabel fördern zu können und waren folglich in der überwiegenden Mehrheit ebenfalls an einer schnellen Konsolidation interessiert..

Als Stammsitz der Familie Elverfeldt gilt Haus Herbede, auf dem sie ab 1311 als Burgmannen verzeichnet sind. Ein Familienzweig lebte auf dem am unteren Ölbach liegenden Blumenauhof, der im 16. Jhdt. Rittersitz der Freiherrn von Elverfeldt zu Blumenau war.

Die Familie von Elverfeldt wie auch die Familie Gethmann nutzten den seit Anfang 19. Jhdt . mit der aufblühenden Industrialisierung verstärkt auftretenden Kohlebedarf für ihre geschäftlichen Aktivitäten und investierten in den Bergbau. Sie hielten an mehreren Bergbaubetrieben auf Stiepeler Gebiet und den angrenzenden Ortschaften Anteile,

Die Familie Gethmann trat dabei sowohl in der Funktion als Gewerken, als Händler, Unternehmer (Tuchweber. Reeder, Bootseigner) wie auch als Politiker auf.

Carl Friedrich Gethmann, Enkel des ersten Repräsentanten der Gewerkschaft CFE, Carl- Wilhelm Gethmann, hatte sich auf allen Feldern besonders hervorgetan, wurde im Jahre 1842 vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm II. angesichts seiner Verdienste zum Königlich Preußischen Commerzienrat ernannt und erhielt den Roten Adlerorden, mit dem eigentlich die Erhebung in den erblichen Adelsstand verbunden war ( die er jedoch ablehnte), verliehen.

Angesichts des Anteils, den die Familie Gethmann an der neuen Gewerkschaft CFE hielt, liegt die Annahme nicht fern, das sich die Namensgebung durch Carl-Wilhelm Gethmann auf seinen Enkel bezog, wenngleich in der Familienchronik der Gethmanns ausdrücklich darauf hingewiesen wird, das hierfür in den noch vorhandenen Unterlagen kein direkter Hinweis zu finden ist.

Direkt nach der Konsolidation wurde zunächst die Auffahrung des Stollens Haarmannsbanck in Angriff genommen, der Stollen selbst umbenannt auf den Namen Carl- Friedrichs Oberstollen und in der Folge nach Osten hin aufgefahren, um von ihm 3 Querschläge in nördlicher Richtung zu treiben und damit die Flöze in Rombergs Siepen abbauen zu können.

Die gewonnene Kohle wurde über eine 1827 angelegte Pferdeschleppbahn, zum damaligen Zeitpunkt „englischer Förderweg“ genannt und eine der ältesten Pferdebahnen im Revier, zur in der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. angelegten Niederlage an der Kost befördert. Sie wurde auf der Strecke geführt, die von den schon 1784 im Rombergs Siepen und Rauterdeller Siepen liegenden Zechen Preußisch Szepter Haarmannsbanck, Sternberg, Krockhausbank und Treue gemeinsam errichtet wurde. Die hölzernen Schienen wurden dabei durch eiserne ersetzt. Diese wurden 1787 das erste Mal nach englischem Vorbild im Rauendahl von den Zechen St. Matthias Erbstollen und Johann Friedrich zur Kohlenniederlage eingesetzt und gelten damit als älteste kontinentaleuropäische „Eisenbahn“.

Die Geschichte der frühen Schiebewege und den zeitlich sich anschließenden Pferdeschleppbahnen zu den Kohlenniederlagen ausgehend von den in den Seitentälern und an den Ruhrhängen gelegenen Stollenbetrieben ist ein eigenes Thema, das eng mit dem Bau der Schleusen als technische Grundlage der Schiffbarmachung der Ruhr zusammenhängt. Ihr Vorgänger war der etwas kurzlebige Gahlensche Kohlenweg. Ausgehend von den beiden Stollenbetrieben Preußisch Szepter (Königlicher Kohleberg) und Friedrich (Müsers Kohlberg) 1767 eröffnet war er durchgängig mit hohen Kosten für Betrieb und Instandhaltung belastet und verlor mit Einführung der Ruhrschifffahrt und der Öffnung der letzten Ruhrschleuse transportkostenbedingt seine ohnehin rasch schwächer werdende Bedeutung. 1780 verstarb der Gahlensche Kohlenweg dann auch „völlig verarmt und ohne Hoffnung auf ein besseres Dasein im zarten Jünglingsalter von bloß 17 Jahren“.

Bis 1848 erfolgte der Absatz der im Rauendahl und angrenzenden Tälern geförderten Kohle dann bis auf vernachlässigbare Mengen ausschließlich im Ruhrdebit, wobei das Hauptabsatzgebiet Holland war.

Im Jahre 1852 waren die Flöze auf dem Carl – Friedrich Oberstollenniveau größtenteils abgebaut and man errichtete am nördlichen Ende des Rauterdeller Siepens, nach der Zeche Friedrich auch Friedrichstal genannt, im Rombergs Siepen gelegen einen Maschinenschacht, der 47m bis zur St. Matthias Erbstollensohle abgeteuft wurde. Parallel zur Abteufung wurde eine zweispurige Verbindung zur vorhandenen Pferdeschleppbahn errichtet. Von Maschinenschacht sprach man, weil zur Förderung ein Dampfgöpel als technische Weiterentwicklung des früher gebräuchlichen Hand- oder Pferdegöpels eingesetzt wurde.

Nahezu parallel zum Abbau im nördlichen Teil der Berechtsamen (Rombergs Siepen) begann man 1827 mit der Auffahrung im Bereich des alten St. Georgen Erbstollens nahe der heutigen Koster Brücke auf dem Grund des Schulte Umberg Hofes. Beide Abbaubereiche waren durch die Felder der 1872 zu Brockhauser Tiefbau konsolidierten Zeche getrennt. Nachdem die noch geförderten Kohlen nicht mehr den erforderlichen Profit einbrachten, kaufte die Henrichshütte Union / AG für Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie 1882 den Gewerken Brockhauser Tiefbau dann für 300.000 M ab und schaffte somit eine Verbindung beider Abbaubereiche. Bei der Konsolidation von Sternberg, Skt. Georgen Erbstollen und Haarmannsbanck gelangte Gethmann auch in den Besitz der Erbstollengerechtigkeit und gab dem neu aufgefahrenen Stollen den Namen, den auch die spätere Tiefbauzeche trug, Carl-Friedrichs Erbstollen. Der Bereich, zu dem ab 1836 auch das Feld CFE Fl. Skt. Georg Nr. IV gehörte, lieferte indes nicht annähernd die Fördermengen, die im Bereich des Rombergs Siepen erreicht wurden.

1852 waren aber auch hier die Flöze auf der CFE Oberstollensohle nahezu abgebaut, so dass man sich zum Anlegen eines Maschinenschachtes im Bereich des Rombergs und Rauterdeller Siepens entschloss. Seine Bezeichnung Maschinenschacht erhielt er, weil er als Förderantrieb einen Dampfgöpel erhielt. Der Schacht wurde 47 m bis auf die Sct. Matthias Erbstollensohle abgeteuft und ging 1854, dem Jahr, In dem die Henrichshütte auf Hattinger Ruhrseite gegründet wurde, in Betrieb.

Die Henrichshütte war für lange Zeit Hauptabnehmer der auf Carl Friedrich Erbstollen geförderten Kohlen.

Tiefbauschacht 1

Schon 1862 wurde an der heutigen Kemnader Straße der Tiefbauschacht 1 abgeteuft.

Seine Endteufe betrug 527 m und seine Schachtscheibe hatte einen Durchmesser von 6,70 m.

3 Jahre nach Beginn der Teufe,1865, begann die Förderung.

Der Absatz der Kohle erfolgte zunächst mit Hilfe eines Dampfhaspels, der die Kohlen bergab durch den Rombergs Siepen in Richtung Maschineschacht beförderte um dort von Pferden zunächst bis zur 1779 errichteten Kohlenniederlage an der Kost, später auch häufig CFE Kohlenniederlage genannt, und nach Bau der Koster Brücke auch über die Ruhr auf das Hüttengelände transportiert zu werden. Die Pferdeschleppbahn zu Ruhr selbst war schon im Jahre 1827 eingerichtet worden. 1854 wurde zunächst eine Lastenfähre, deren Betrieb sich mit Bau der ersten hölzernen Brücke im Jahre 1855 erübrigte, zur Querung der Ruhr eingesetzt.

Die Pferde selbst wurden ab 1872 durch Dampflokomotiven, die wiederum mit Anbindung der Zeche an die Bergisch-Märkische-Bahnlinie obsolet waren, ersetzt. 1895 erfolgte dann die Stilllegung sowohl der Dampfhaspels wie auch die Bahnstrecke. Die auf der östlich der heutigen Königsallee gelegene Zeche war ebenfalls mit dem auf dem Gelände von CFE entstandenen Bahnhof verbunden.

Bis 1924 wurde Schacht 1 als Förder- und Wettereinziehschacht genutzt. Danach diente er hauptsächlich als Wetterausziehschacht und als Schacht zur Befahrung des Grubengebäudes zu Reparaturzwecken genutzt. Die Förderung im Feld von CFE erfolgte ab 1924 ausschließlich über die Schachtanlagen von Prinz Regent.

Tiefbauschacht 2

Den steigenden Anforderungen folgend wurde ab 1884 auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein zweiter Tiefbauschacht abgeteuft, der später auf der 5.Sohle in 527 m Tiefe und auf der 7.Sohle in 664 m Tiefe mit der Schachtanlage Prinz Regent verbunden war.

Die Kokerei

Auf dem Zechengelände beginnt 1882 in zunächst 40 Koksöfen die Verkokung der Kohle.

Aber die unzureichende Transportinfrastruktur (fehlender Eisenbahnanschluss) verhindert den rationellen Transport der Kohle und die Erschließung eines größeren Absatzmarktes. Hinzu kam eine Ertragsschwäche die eine Folge der niedrigen erzielbaren Preise war.

Hier ergab sich bald eine Verbesserung der Situation. Die 1879 begonnenen Verhandlungen hinsichtlich Eisenbahnanschluss an den Bahnhof Weitmar (Bergisch-Märkische Eisenbahnlinie) wurden 1881 erfolgreich abgeschlossen und die Anbindung an das Eisenbahnnetz wird im Jahre 1884 fertiggestellt.

Damit gab es auch eine direkte Bahnanbindung an den ursprünglichen Hauptabnehmer Henrichshütte, die bereits 1869 an die Bergisch Märkische Eisenbahnlinie angeschlossen wurde.

In der Folge werden erhebliche Investitionen wie Dampfkesselanlage, E-Zentrale und Erweiterung der Verkokungskapazität getätigt. CFE wird an das Ringnetz der Zeche Prinz Regent angebunden.

1915 wird die Verkokung zunächst für 3 Jahre eingestellt um dann 1918 noch einmal kurzzeitig in Betrieb genommen und dann 1919 endgültig stillgelegt zu werden. Die Qualität der geförderten Kohle ließ keine Verkokung mehr zu.

Die Ammoniakfabrik

Mit Errichtung und Betrieb der Kokerei fielen bei dem Verkokungsprozess auch Nebenprodukte wie Benzol, Ammoniumnitrat und Steinkohlenteer an, die allerdings erst um die Jahrhundertwendeindustriell verarbeitet werden konnten und vorher eher als Abfall anzusehen waren und dementsprechend der Entsorgung zugeführt wurden.

Auf CFE entstand daher die Ammoniakfabrik, in der der anfallende Ammoniak zu Ammoniumnitrat, einem beliebten Stickstoffdünger für die Landwirtschaft verarbeitet.

Der Lageplan aus dem Jahre 1910 zeigt die Position der Produktions- und Lageranlage.

Alteingesessenen ist das noch erhaltene, heute zu Wohnzwecken genutzte, an der Straße „ Am Erbstollen“ stehende Gebäude als Salzlager bekannt. Verschiedentlich wird es auch fälschlicher Weise als Maschinenhaus bezeichnet.

Die Brikettfabrik

Dank des ebenfalls beim Verkokungsprozess anfallenden Steinkohlenteers konnte Steinkohlenpech erzeugt werden. Steinkohlenpech wurde als Bindemittel bei der Herstellung von Briketts benötigt.

Versuche, Briketts im Druckverfahren die erforderliche Haltbarkeit nur durch Pressen unter Hochdruck zu verleihen, hatten nicht zum Erfolg geführt. Getrockneter Steinkohlenteer wurde deshalb zu Steinkohlenpech verarbeitet und gemahlen. Die gemahlenen Substanz bewirkte in der mit feinkörniger Kohle vermischten und in die gewünschten Formen gefüllten Mischung unter Druck die gewünschte Festigkeit, ohne zu zerfallen.

Briketts wurden zur damaligen Zeit in unterschiedlichen Formen und Gewichten produziert.

Auf CFE wurde eine Presse mit 5kg Formen eingesetzt.

1904 Mitglied des Rheinisch Westfälischen Kohlen-Syndikates (RWKS)

1904 trat die Gewerkschaft CFE vergleichsweise spät dem 1893 gegründeten RWKS bei, das Planungs- und Vertriebsfunktion vereinigte. Es legte die Jährlichen Fördermengen der Mitgliedszechen und die Preise fest.

Die erlaubten Fördermengen enthielten dabei nicht die Mengen für den Eigenverbrauch. So entstanden in der Folge die sogenannten Hüttenzechen, die mit den zum Stahlwerk gehörigen Zechenbetrieb die Fördermengenbegrenzung und die Preisfestsetzung umgehen konnten. Die Regelung führte zu einem beschleunigten Sterben der kleineren Mitgliedszechen, da sie von den größeren u.a. wegen der zugeteilten Fördermengen aufgekauft und anschließend abgewickelt wurden. Einer der größten Profiteure dürfte dabei Thyssen als späterer Eigner der Henrichshütte gewesen sein.

Seilriss 1917

Am 26. April 1917 riss während der Seilfahrt zur Frühschicht das Förderseil im Hauptschacht und der Förderkorb stürzte mit 41 Bergleuten besetzt 400m in die Tiefe.

24 Knappen wurden auf dem Evangelischen Friedhof an der Brockhauser Straße

11 Knappen auf dem Evangelischen Friedhof an der Blumenfeldstraße in Weitmar

6 weitere, darunter der Steiger Wickern wurden im übrigen Stadtgebiet und 1 Bergmann in einer Familiengruft beerdigt.

Zur Beisetzung der Toten wurden vor dem Zechentor zwei Trauerzüge, die vermutlich die größten Trauerzüge waren, die Stiepel jemals gesehen hat, gebildet. Der eine führte anschließend zum Friedhof in Weitmar und der andere zum Friedhof ins Dorf.

Das schleichende Ende

1924 wird der Betrieb zunächst eingestellt und CFE von Prinz Regent übernommen.

1925 erfolgt die Wiederaufnahme der Förderung und sowohl auf der 7. Sohle wie auf der Sumpfstrecke erfolgt der Durchschlag und somit die Verbindung zum Grubengebäude der Zeche Prinz Regent. 1929, mit Eingemeindung Stiepels nach Bochum, erfolgt dann nachdem schon 1925 die zweitgrößte Stiepeler Zeche Vereinigte Gibraltar Erbstollen ihren Betrieb eingestellt hatte, die endgültige Stilllegung des wichtigsten verbliebenen Steuerzahlers der Gemeinde.

1930 begann man zunächst mit dem Abbau der Tagesanlagen um 1934 endgültig den Deckel drauf zu machen indem die beiden Schächte außer Funktion genommen und mit Schachtdeckeln verschlossen werden

Spendenaufruf für das Pfingstblümchen

Der Neubau des „Pfingstblümchens“ wurde nun mit Hilfe zahlreicher helfender Hände und in Stiepel ansässiger Fachfirmen fertiggestellt. Somit konnte am 1. September neben der Gedenkfeier zum Ende des Bergbaus auch die feierliche Einweihung stattfinden, nachdem drei Tage zuvor die Bauabnahme erfolgt war. Vielen Dank an alle, die dieses möglich gemacht haben. [Read more…] about Spendenaufruf für das Pfingstblümchen

Zum Lindenhof (Krockhaus/Saterdag, Kemnader Straße 76)

Die Geschichte der Wirtschaft „Zum Lindenhof“ an der Kemnader Straße begann mit Heinrich Kleine-Krockhaus (*1881). Im Hauptberuf war er Bergmann, so wie die meisten Stiepeler Männer zu jener Zeit. Bereits im Alter von 15 Jahren fing er auf der damaligen Zeche Glückswinkelburg (gelegen am heutigen Libellenweg) an, erst im Alter von 62 Jahren kehrte er auf der Zeche Julius Philipp in Wiemelhausen dem Bergbau den Rücken. Neben dieser Beschäftigung startete er, angetrieben durch seine Leidenschaft für Pferde, einen Nebenerwerb als Fuhrmann. Wie sollte es anders sein, mit seinem Fuhrbetrieb fuhr er natürlich Kohlen aus. Zur Eröffnung einer Gastwirtschaft, dem dritten beruflichen Standbein von Heinrich Kleine-Krockhaus, kam es im Jahr 1921.

“Zum Lindenhof” noch mit Gemüsegarten und der einspurig geführten Straßenbahn in den 1920er Jahren.

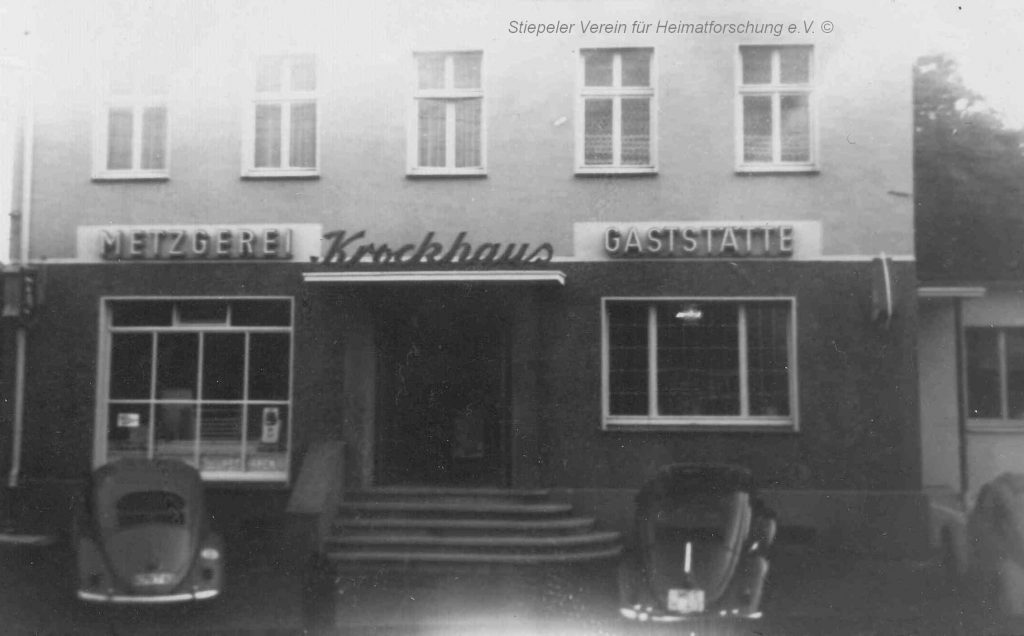

Das heutige Haus wurde, wie wir alten Steuerakten entnehmen können, in den Jahren 1901/1902 neu errichtet. Es gab aber bereits deutlich früher an dieser Stelle ein Haus „Kleine-Krockhaus“. Davon zeugt zum Beispiel die Hofkarte des Hofes Krockhaus aus dem Jahr 1884. Wie sich der familiäre Übergang von „Krockhaus“ zu „Kleine-Krockhaus“ ergeben hat, lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen. In den Steuerakten des Hauses ist notiert, dass es „im Jahr 1904 durch Erbschaft auf den Sohn [= Heinrich Kleine-Krockhaus] übergegangen“ ist. Dessen Sohn Erwin Kleine-Krockhaus (*1912) wiederum übernahm die Gastwirtschaft im Jahr 1955, betrieb aber bereits ab 1934 im selben Haus eine Metzgerei, und zwar im Ladenlokal links der Eingangstür. Um dies zu ermöglichen, wurde das Haus 1934 entsprechend umgebaut und erweitert. Erwin führte Metzgerei und Gastwirtschaft bis 1965 parallel, dann wurde die Metzgerei verpachtet. Fortan konzentrierte er sich auf den Betrieb der Gastwirtschaft.

Metzgerei und Gaststätte von Erwin Kleine-Krockhaus, 1960er Jahre.

Dessen Tochter Gerda (*1938), verheiratet mit Heinz Saterdag (*1936), übernahm die Gastwirtschaft offiziell im Jahr 1972, sie war aber quasi von Geburt an im Betrieb aktiv. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1957 stand auch ihr Ehemann „nach Feierabend“ hinter der Theke. Denn Heinz Saterdag war hauptberuflich zunächst bei Eickhoff beschäftigt, später bei Opel.

Mittlerweile wird die Gastwirtschaft in der vierten Generation betrieben, die Urenkelin von Heinrich Kleine-Krockhaus, Ute Hahn, geborene Saterdag (*1957) ist seit 1997 aktiv dabei. Somit ist der Lindenhof eine der wenigen Stiepeler Gastwirtschaften, die seit der Gründung vor fast 100 Jahren ununterbrochen von ein und derselben (Stiepeler) Familie betrieben wird. Neben dem bereits erwähnten Umbau 1934 wurde im Jahr 1928 ein kleiner Saal angebaut, 1960 dann ein großer Saal, mit entsprechender Erweiterung der Konzession. Rund zehn Vereine nutzen die Gastwirtschaft heute als Stammlokal, der größte davon ist Rot-Weiß Stiepel 04.

“Zum Lindenhof” nach dem 2. Weltkrieg.

Stadtteil-Wanderung „Auf alten Kohlepfaden“

Die Veranstaltungsreihe „Stiepel damals und heute“ findet eine Fortsetzung. Die beiden Vereine Pro Stiepel e.V. und der Stiepeler Verein für Heimatforschung e.V. bieten für Interessierte den mittlerweile dritten Rundgang mit historischem Hintergrund an. Termin ist

Samstag, 15. September, von 15 bis ca. 17 Uhr.

Geplant ist eine Wanderung zwischen Bliestollen und Pfingstblume,

[Read more…] about Stadtteil-Wanderung „Auf alten Kohlepfaden“

Apfelfest am 6. Oktober 2018

Unser Apfelfest für Große und Kleine findet statt am Samstag, 6. Oktober 2018 von 14 bis 18 Uhr. Kommt und findet heraus, was es alles rund um das Thema “Apfel” zu entdecken gibt: Vom Cidre bis zur Apfelschorle, vom Apfelkuchen bis zu den Reibeplätzchen mit Apfelmus! Erfahrt Wissenswertes über alte Apfelsorten und genießt eine schöne Zeit in historischer Atmosphäre. [Read more…] about Apfelfest am 6. Oktober 2018