Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg: mit öffentlichem Anzeiger. 1872

Stiepeler Verein für Heimatforschung e.V.

Der Stiepeler Verein für Heimatforschung in Bochum beschäftigt sich mit der plattdeuschen Sprache, mit der Geschichte von Stiepel, Personen & Straßen.

von Andreas 1 Comment

von Andreas Leave a Comment

von Wilhelm Hensing Leave a Comment

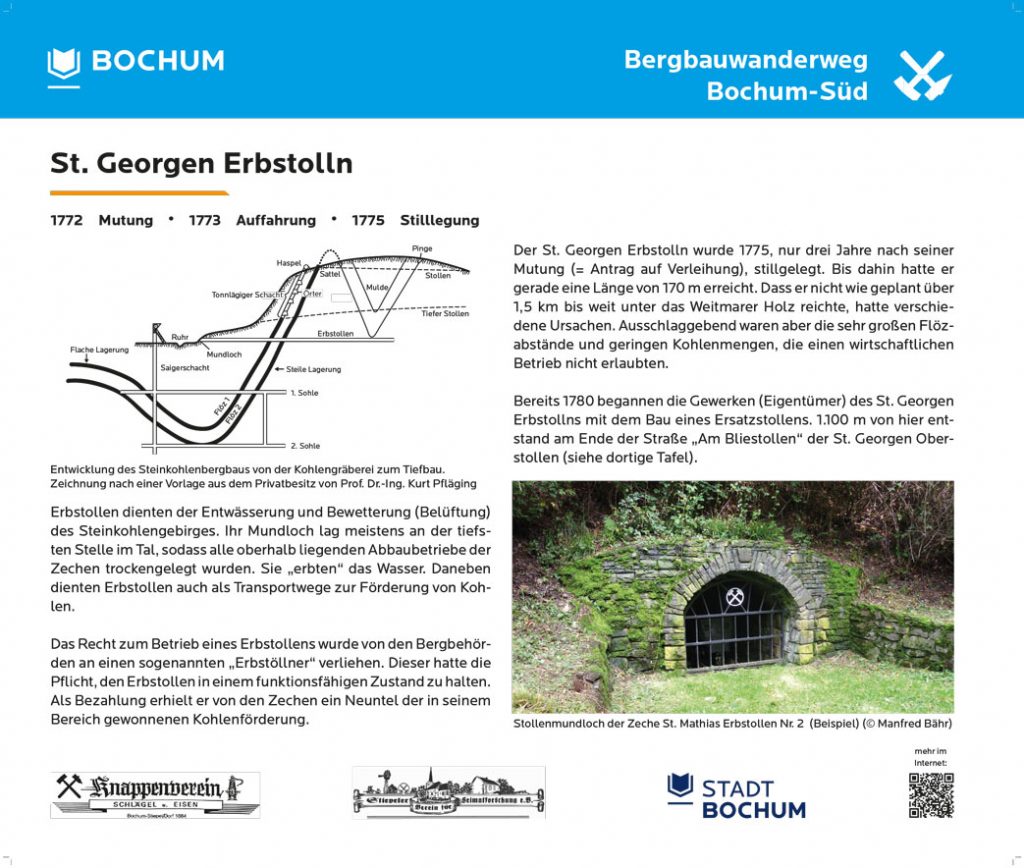

Der St. Georgen-Erbstollen und der St. Georgen-Oberstollen.

Der aus dem Rauterdeller Siepen bzw. aus dessen Nebentälern in der Vergangenheit geführte Abbau hatte daran gekrankt, daß die Stollen keine genügende Bauhöhe einbrachten, so dass der Abbau schnell zu einer Erschöpfung der aufgeschlossenen Kohlenvorräte führte. Man sann daher auf eine möglichst tiefe neue Aufschließung der Flöze. Dafür kam nur die Anlage eines Stollens aus der Ruhraue in Frage. Als man in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts allgemein anfing, solche Stollen aus dem Ruhrtal als Erbstollen anzulegen, wurde im Jahre 1772 auch im Gebiet der Rauterdelle eine Erbstollenmutung unter dem Namen St. Georgen-Erbstollen eingelegt. Da sich die gemutete Gegend nach eingehender Untersuchung durch die Bergbehörde für die Anlage eines Erbstollens eignete, verlieh das Bergamt das Erbstollenrecht am 25. Mai 1773 an den Rentmeister Johann Georg Müser aus Blankenstein als Lehnträger. Die Verleihung gab das Recht, den Stollen in der Ruhraue bei Stiepel am Stöltingsbache (auch Störlingsbach genannt) nördlich der heutigen Koster Brücke anzulegen und von hier aus nach Norden durch alle in Betrieb stehenden Zechen und die im Bergfreien liegenden Flöze bis an die Zeche Papenbank im Weitmarer Holz — auf eine Länge von etwa 1500 m — aufzufahren. Die Bergbehörde dachte bei der Ver- leihung des Erbstollenrechtes hauptsächlich an die 19 und mehr Meter tiefere Neuaufschließung der Zechen Ignatius, Preußischer Zepter, Friedrich, Krockhausbank und Haarmannsbanck. Schon vor der Verleihung des Erbstollenrechtes war die Mutung St. Georgen- Erbstollen am 25. Januar 1773 mit den beiden alten Berechtsamen Haarmannsbanck Nr. 2 und Theodor dergestalt vereinigt worden, dass diese von nun an zur Berechtsame der Mutung St. Georgen-Erbstollen gehörten. Nach der Verleihung des Erbstollenrechtes machten sich die Gewerken sofort daran, den Stollen an der in der Mutung angegebenen Stelle im Hofe von Schulte am Berge (Schulte Umberg) aus der Ruhraue anzulegen. Als sie den Stollen etwa 170 m lang, zum Teil in Dammerde, zum Teil in gebrächem Gestein, getrieben hatten, verließen sie ihn jedoch wieder. Die aufgeschlossenen Flöze konnten nach Westen fast überhaupt nicht gebaut werden, weil sie entweder bald in die Ruhraue traten oder aber weiter im Norden schon bald zur älteren Berechtsame des St. Mathias-Erbstollens gehörten. Die Flöze hätten also in der Hauptsache nach Osten gebaut werden müssen. Bei einer solchen Streckung des Feldes brachte aber der fast parallel zum Rauterdeller Siepen verlaufende St. Georgen-Erbstollen in den ersten 800 his 1000 m entweder überhaupt keine oder keine allzu große Bauhöhe ein. Hinzu kam noch, dass man im Stollen selbst auf den ersten 1000 m fast nur flözarme Schichten unter Flöz Sonnenschein aufschloss, was man schon damals erkannte. Die Auffahrung eines etwa 1000 m langen Stollens ohne die Aussicht, zahlreiche bauwürdige Flöze zu treffen, schreckte aber wegen der hohen Zubußen ab.

Die Arbeiten haben nach Einstellung der Arbeiten im St. Georgen-Erbstollen mehrere Jahre geruht.

Erst kurz nach 1780 fingen die Gewerken des St. Georgen-Erbstollens an, etwa 1100 m nördlich des Stollenmundloches des aufgegebenen St. Georgen- Erbstollens, ungefähr am Nordende des Rauterdeller Siepens, der hier den Namen S t e m m a n n s S i e p e n führte, einen einfachen Stollen, den St. G e o r g e n – O b e r s t o 1 I e n , anzulegen. Veranlassung zu dieser Arbeit gab die Fertigstellung der in Verbindung mit der Schiffbarmachung der Ruhr entstandenen Ruhrschleuse bei Stiepel Ende der 70er Jahre, durch die man sich einen guten Absatz über den Ruhrweg versprach.

Der Stollenansatzpunkt für den St. Georgen-Oberstollen lag auf der westlichen Seite des Rauterdeller Baches zwischen den alten Zechen Friedrich und Theodor, von denen die Zeche Theodor nach den Ausführungen im Jahre 1773 zum St. Georgen-Erbstollen konsolidiert war. Mit dem neuen Oberstollen wollte man die aus der Vergangenheit bekannten guten Flöze der Mittleren und Unteren Fettkohlenschichten im Eulenbaumer Sattel neu aufschließen. Der Stollen lag etwa 16 m höher als der ursprünglich geplante St. Georgen-Erbstollen.

Der Stollen ist rund 250 m lang geworden und hat auf dem Nordflügel des Eulenbaumer Sattels eine Reihe von Flözen der Fettkohlenschichten aufgeschlossen, von denen 6 schon durch den Abbau der Vergangenheit bekannt waren. Es waren dies:

1. Flöz H a a r m a n n s b a n c k N r. 2 (Helene), das im Jahre 1773 zum St. Georgen-Erbstollen konsolidiert war,

2. Flöz T h e o d o r (P r ä s i d e n t) , ebenfalls im Jahre 1773 zum St. Georgen-Erb-

stollen konsolidiert,

3. Flöz H a a r m a n n s b a n c k N r. l oder Dicke Haarmannsbank (Röttgersbank 2),

4. Flöz K r o c k h a u s b a n k (Ernestine),

5. Flöz S t e r n b e r g N r. 2 (Ida),

6. Flöz N e b e n f l ö z (wahrscheinlich ein Blücher-Flöz).

Von diesem Stollen aus hat ein geringer Abbau in den Flözen Haarmannsbanck Nr. 2 (Helene) und Theodor (Präsident) nach Osten stattgefunden. Aber schon um 1790 kam der Abbau aus unbekannten Gründen wieder zum Erliegen; wahrscheinlich werden mangelnder Absatz und die schlechten Wegeverhältnisse die Ursache gewesen sein.

Text entnommen aus “Die Steinkohlenbergwerke der Vereinigte Stahlwerke A.-G.”

von Andreas 2 Comments

(Entnommen aus den Ausstellungstexten “Umbruch im Königreich Stiepel – Von Luther zum Lutherhaus”, Ausstellung vom 24. September 2017 bis 14. Januar 2018 auf Haus Kemnade, Kulturbüro der Stadt Bochum)

Den Beginn der Reformation markiert Luthers Thesenanschlag in Wittenberg 1517. In Stiepel aber setzte sich die Reformation erst später durch. Als schon in Herbede oder in Weitmar der Konfessionswechsel um 1540 stattgefunden hatte, wurden in Stiepel noch ein Hagelfeiertag und Flurprozessionen mit Fahnen und Kreuz begangen. [Read more…] about Reformation in Stiepel

von Andreas Leave a Comment

Die Geschichte des „Café Restaurant Höltermann“ beginnt eigentlich mit dem Familiennamen Hasenkamp, denn es war der Viehhändler Friedrich Wilhelm Hasenkamp (*1861), der das Haus an der heutigen Kemnader Straße 335 im Jahr 1886 errichtet hat. Dessen Witwe Helene, geborene Schulte Hoffstiepel (*1870), hat sich im Jahr 1900 neu verheiratet mit dem Bäckermeister und Gastwirt Wilhelm Julius Höltermann (*1878). [Read more…] about Höltermann (Kemnader Straße 335)

von Andreas Leave a Comment

Heute ist es „Der Grieche“ in Stiepel, doch die Geschichte der Gastwirtschaft an der Gräfin-Imma-Straße 48 beginnt mit Familie Schreier bereits im Jahr 1836 am ursprünglichen Standort auf der anderen Straßenseite schräg gegenüber, heute die Hausnummer 49. Das genaue Jahr des Grundstückerwerbs und des Hausbaues ist nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass Heinrich Schreier vor 1824 mit dem Beruf des Leinenwebers nach Stiepel gekommen ist, denn auf der sogenannten Preußischen Gemeindekarte von 1824 ist das Haus bereits eingezeichnet. Das von ihm erworbene, ursprünglich rund 19.000 m² große Grundstück war Teil des seit der sog. Markenteilung 1786 dem evangelischen Pastorat gehörenden Waldstücks, des „Pastoratsbusches“. Auf diesem Grundstück errichtete er zusammen mit seiner Ehefrau Anna Catharina, geborene Wefelscheid, das Fachwerkhaus. Ab 1836 betrieb er dort eine Schankwirtschaft, die später zunächst sein Sohn Friedrich Wilhelm Schreier (* 1841, verheiratet mit Mathilde, geborene Schulte-Schüren), dann sein Enkel Heinrich Schreier (* 1871, verheiratet mit Caroline, geborene Grünendiek) weiterbetrieben. Die beiden letztgenannten Schreiers hatten als Haupterwerb den Beruf des Bäckers, von der Bäckerei zeugt noch der gemauerte außenliegende Kamin an der Ostseite des Hauses. Heute ist dieser Kamin mit Schiefer verkleidet. Neben der Bäckerei betrieben sie einen kleinen Laden und die besagte Gastwirtschaft. Aus dieser Zeit ist im heutigen Garten noch eine Steinplatte erhalten, die, versehen mit neun eingemeißelten kleinen Kreisen, zu einer Außen-Kegelbahn gehörte und als Stellfläche für die Kegel diente.

Das ursprüngliche Haus Schreier mit dem gemauerten Kamin, Schankwirtschaft ab 1836

Erwähnenswert ist der nach 1900 auf dem Grundstück liegende ehemalige Sportplatz. In der Gründerzeit des Fußballs um die vorletzte Jahrhundertwende hatte Stiepel mehrere Fußballvereine, aber keinen vernünftigen Sportplatz. Diesen stellte Wirt Heinrich Schreier auf seinem Grundstück zur Verfügung, und zwar auf der Fläche der heutigen Siedlung Auf der Egge. Allerdings war die Existenz des Sportplatzes nicht von langer Dauer. Im Jahr 1913 verkaufte Heinrich Schreier die Grundstücksfläche, auf der in den 1920er Jahren durch die Gemeinde Stiepel die Siedlung Auf der Egge errichtet wurde. Mit den Erlösen aus diesem Grundstücksverkauf wurde unter Verwendung von Steinen aus dem ebenfalls auf dem Grundstück liegenden Steinbruch im Jahr 1913 schräg gegenüber mit dem Bau der „neuen“ Gastwirtschaft begonnen. Bis 1929 war dies die Kirchstraße 18, nach der Eingemeindung Stiepels nach Bochum die heutige Gräfin-Imma-Straße 48. Zunächst nannte Heinrich Schreier seine Wirtschaft, die ebenfalls eine Kegelbahn und einen Saal beheimatete, „Restauration Zum Sportplatz“. Der Name blieb aber nicht bestehen, die Stiepeler nannten es schlicht „Haus Schreier“. In vierter Generation wurde es danach von August Steinsträßer (* 1895, verheiratet mit Hedwig, geborene Schreier), der ebenfalls Bäcker war, und schließlich in fünfter Familiengeneration von 1950 bis 1965 von Heinz Steinsträßer und seiner Frau Edith betrieben.

Das 1913 erbaute neue Haus Schreier (Postkarte 1914)

Nach 129 Jahren mit fünf Generationen der Familie Schreier wurde die Wirtschaft verpachtet, das Haus wurde später im Zuge einer Erbteilung verkauft. Im Haus wurde, wie im Vorgängerbau, zunächst eine Bäckerei und bis in die 1970er Jahre ein Lebensmittelgeschäft von Frieda Wegmann, geborene Schreier betrieben. Bis heute erhalten ist das „Kläppchen“, durch das einst die Bergleute auf dem Weg zur und von der Zeche ihren Schnaps kauften (damit sie nicht mit schmutziger Kleidung in die Wirtschaft mussten) und bis in die 1970er Jahre als eine Art Kiosk diente. Seit 1998 steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Die Stadt Bochum nennt in ihrer Denkmalliste „baugeschichtliche und volkskundliche Gründe“ und schreibt: „… Auch die malerische Anordnung des dreiteiligen Gebäudes mit dem turmartigen Mittelteil ist typisch für Gasthausbauten der Jahrhundertwende.“

Das erhaltene Kläppchen, Gräfin-Imma-Straße 48

von Andreas Leave a Comment

Der Stiepeler Verein für Heimatforschung e.V. lädt am Freitag, den 20. Oktober 2017 um 18 Uhr ins Lutherhaus, Kemnader Straße 127 zu einem Plattdeutschen Abend ein.

Zunächst findet unter Leitung von Pfarrerin Christine Kükenshörner und Wilhelm Hensing begleitet vom Posaunenchor Stiepel Haar ein plattdeutscher Gottesdienst statt. Daran schließt sich ein gemütliches Beisammensein mit leckeren Schnittchen und kühlen Getränken an. Zum Abschluss zeigt der Theaterkreis des Vereins das Theaterstück: „Dä olle Kommoude“ in plattdeutscher Mundart.

Der Verein freut sich auf viele Besucher!

Die Bilder zeigen Ausschnitte der Veranstaltung im vergangenen Jahr.

Plattdeutscher Abend 2016

von Andreas Leave a Comment

Am Volkstrauertag gedenken wir den Opfern von Krieg, Gewalt, Terrorismus und politischer Verfolgung. Wir laden ein zur Teilname an der Gedenkfeier, die am Sonntag, den 19. November 2017 um 11:15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst) auf dem Evangelischen Friedhof Stiepel-Dorf stattfindet. Unter Mitwirkung des Knappenverein Schlägel & Eisen Stiepel-Dorf 1884 und des Bürgerschützenverein 1854 Bochum-Stiepel e.V. werden wir im Rahmen der Gedenkfeier am Ehrenmal einen Kranz niederlegen um gemeinsam der Toten zu gedenken. Die musikalische Begleitung erfolgt durch den Posaunenchor Stiepel-Dorf. [Read more…] about Gedenkfeier zum Volkstrauertag

von Andreas Leave a Comment

Der Stiepeler Heimatverein feiert am Samstag, den 4. November 2017 von 12 – 16 Uhr sein Schlachtfest an der Pfingstblume. Stets frisch und in guter handwerklicher Qualität hergestellt, bieten wir Mettwurst, Blut- und Leberwurst, Schwartemagen sowie Panhas mit Schwarzbrot, Rübenkraut und Butter oder auch mit Bratkartoffeln zur Verkostung und zum Verkauf an. Und das alles natürlich vom Metzger unseres Vertrauens!

von Andreas Leave a Comment

Unser Apfelfest findet statt am Samstag, den 7. Oktober 2017 ab 15:00 Uhr an der Pfingstblume. Kommt und findet heraus, was es alles rund um das Thema „Apfel“ zu entdecken gibt. Vom Cidre bis zur Apfelschorle und vom Apfelkuchen zu den Reibeplätzchen mit Apfelmus …

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.

Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.